Stimmungen und auch Dissonanzen gehören zum Arbeitsalltag – mal beflügelnd, mal belastend. Doch vielleicht kennen Sie das Team-Phänomen: Zuerst werden einzelne Stimmen laut, dann schwappen die Emotionen auf die ganze Runde über. Eine Stimmungswelle baut sich auf. Für Führungskräfte ist das eine Herausforderung. Einerseits sollen sie sensibel für Teamdynamiken sein, andererseits müssen sie die eigene Klarheit behalten. Führungskräfte, die sich mitreißen lassen, wirken unsicher – aber wer jede Emotion abwehrt, verliert Vertrauen. Der Schlüssel liegt im bewussten Umgang mit Stimmungen im Team. Souverän, klar, aber ohne Abwertung.

Beispiel: Montagmorgen, die wöchentliche Teamsitzung steht an. Ein Mitarbeiter ist aufgebracht und sagt laut, fast wütend: „Dieses Projekt ist ein einziges Chaos, das Management ist total unprofessionell! So werden wir das niemals schaffen!“ Die anderen Teammitglieder stimmen zu – die Stimmungswelle baut sich auf. Viele Führungskräfte geben hier dem Impuls nach und reagieren mit „Bitte bleiben wir doch sachlich!“ Diese Ablenkungstaktik – das sogenannte Tone Policing – wird häufig reflexartig angewandt. Das Problem: Die Emotion wird ignoriert und der Gesprächspartner fühlt sich nicht ernstgenommen. Das Vertrauen im Team, Kritik äußern zu dürfen, kann durch ungeschickten Umgang mit Stimmungswellen verloren gehen.

Was ist Tone Policing?

Beim Tone Policing wird nicht der Inhalt einer Äußerung diskutiert, sondern der Tonfall der Person kritisiert, weil sie zornig, frustriert, gekränkt – kurz: „zu emotional“ – kommuniziert. Typische Beispiele für Tone Policing sind „Lasst uns bitte vernünftig reden.“ oder „Es ist schwer, Sie ernst zu nehmen, wenn Sie so emotional sind“ oder „Sie reagieren hysterisch.“ Der Fokus auf den Tonfall lenkt von der eigentlichen Botschaft ab. Tone Policing kann bewusst als manipulative Diskussionstaktik eingesetzt werden. Häufig ist Tone Policing aber auch einfach nur Ausdruck von Hilflosigkeit und der Versuch, bei einem unangenehmen Gesprächsverlauf die Kontrolle zurückzugewinnen und eine Entgleisung zu verhindern.

Zurück zu unserem Beispiel. Eine souveräne Alternative könnte sein: „Ich merke, dass Sie die Situation stark belastet, danke, dass Sie das so offen äußern. Helfen Sie mir zu verstehen: Wo genau sehen Sie das Chaos?“ oder „Was könnte aus Ihrer Sicht besser laufen? Lassen Sie uns die Punkte gemeinsam anschauen und prüfen, wo wir etwas ändern können.“

So wird die Emotion anerkannt und in eine konstruktive Lösungsebene überführt – im Idealfall flacht die Stimmungswelle ab. Führung bedeutet nicht, jede Stimmungswelle mitzureiten – aber ebenso wenig, sie durch Tone Policing mit aller Macht kleinzuhalten und kleinzureden. Es geht darum, Emotionen als Botschaft ernst zu nehmen, die Inhalte herauszufiltern und souverän zu handeln.

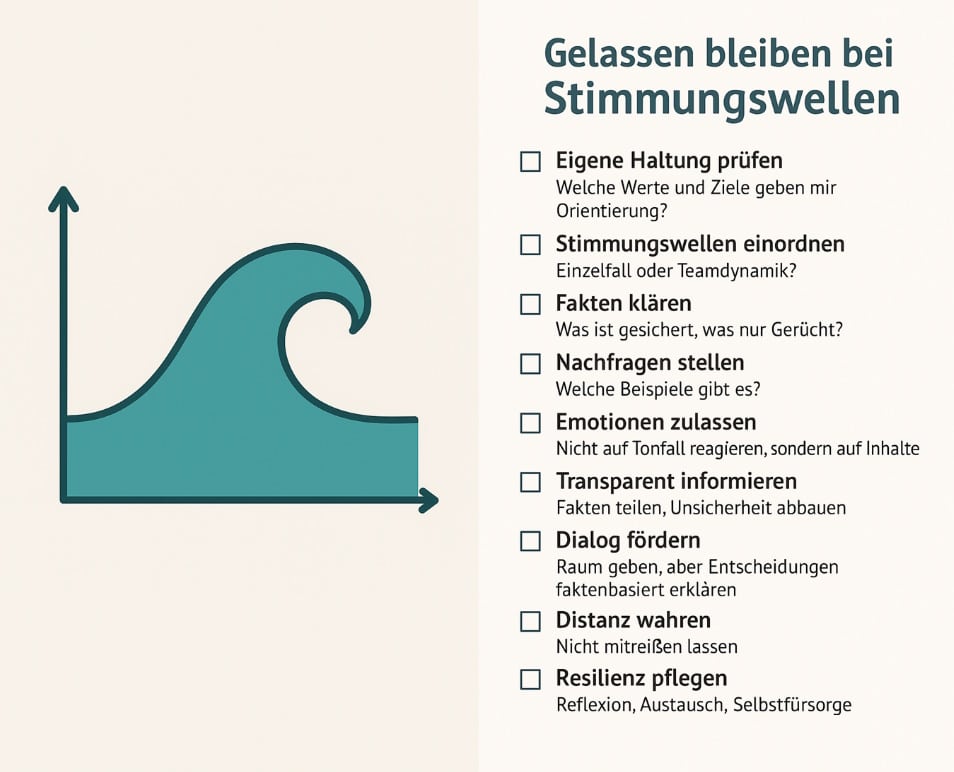

7 Tipps für Führungskräfte im Umgang mit Stimmungswellen

- Innere Klarheit als Anker

Wenn Sie Ihre Werte und Ziele kennen, sind Sie weniger anfällig für die Stimmungswelle im Raum. Das ist Ihr Kompass, gerade wenn Emotionen hochkochen. - Wahrnehmen ≠ mitreißen lassen

Stimmungen sind Signale. Sie weisen auf Bedürfnisse hin, müssen aber geprüft werden. Fragen Sie sich: Handelt es sich um eine Teamdynamik oder um eine Einzelmeinung? - Fakten schaffen Orientierung

Stimmungswellen sind oft die Folge von Unsicherheit. Wer offen informiert und Fakten teilt, nimmt Gerüchten den Nährboden. Klarheit reduziert Angst. - Kein „Tone Policing“

Akzeptieren Sie Emotionen in Diskussionen und kritisieren Sie diese nicht als „unangemessen“ – das wirkt wie ein Maulkorb. Emotionen sind legitim. Für Führungskräfte heißt das: Gefühle anerkennen, aber auf die Inhalte fokussieren. Wichtig: Emotionen akzeptieren bedeutet nicht, dass jedes Wording erlaubt ist! Gerade in einer emotionalen Gesprächssituation haben Führungskräfte die herausfordernde Aufgabe, Beleidigungen und Respektlosigkeit zu stoppen. - Hinterfragen statt reflexiv reagieren

Fragen Sie nach: „Können Sie ein Beispiel geben?“ oder „Wie sehen das die anderen?“ – so wird aus diffuser Kritik ein greifbarer Diskussionspunkt. - Dialog statt Abwehrhaltung

Stimmungen eskalieren, wenn sie unterdrückt werden. Dialog auf Augenhöhe zeigt: Kritik ist erlaubt, Entscheidungen werden aber fakten- und zielorientiert getroffen. - Resilienz ist Führungsstärke

Wer reflektiert und auf Selbstfürsorge achtet, bleibt gelassen. Resilienz macht den Unterschied zwischen „gestalten“ und „getrieben werden“. Beispielsweise kann ein Austausch mit einem neutralen Sparringspartner helfen, sich zu sortieren und die eigene Haltung immer wieder zu justieren.

Sie möchten lernen, bei Stimmungswellen im Team souverän und gelassen zu führen?

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen! In einem Impuls-Workshop oder Führungskräfte-Coaching entwickeln wir gemeinsam Ihre individuelle Stärke.

Wibke Arnold

Coach & Organisationsentwicklerin